占い師になるには、まず「どんな占いをするのか?」を決める必要があります。

占いには、西洋のものと東洋のものがあります。

- 西洋の占いはヨーローッパ諸国

- 東洋の占いは日本や中国

…を中心に、発展してきました。

このコーナーでは、東洋の占いの種類と特長を解説します。

ジャンル別「東洋の占い」

占いには、以下の4つのジャンルがあります。

- 命術(めいじゅつ)

- 卜術(ぼくじゅつ)

- 相術(そうじゅつ)

- 開運術(かいうんじゅつ)

これによって東洋の占いを分類しすると、 以下のようになります。

| 東洋の占い | |

|---|---|

| 命術 | 四柱推命、紫微斗数、インド占星術、宿曜占星術 |

| 卜術 | 易占い |

| 相術 | 手相、姓名判断 |

| 開運術 | 風水、九星気学、奇門遁甲 |

では、それぞれの占いを解説してゆきますね。

東洋の命術

まず、東洋の命術を解説してゆきます。

命術は生年月日で占う占術です。

1.四柱推命(しちゅうすいめい)

四柱推命は3,000年の歴史を持つ、東洋では代表的な占いです。

この占いは、占いの帝王と呼ばれています。

それほど的中率が高いんですね。

「命式」という表を作成する

四柱推命難しい‥

— ぴすけす (@molta1227) May 27, 2021

なんかよくわからんけど帝旺て強そうな言葉があるの気になる pic.twitter.com/6YjUywWeFj

四柱推命は、生年月日や出生時間から命式という表を作成します。

そして、その表から、その人の才能や適性を鑑定するのです。

「干支(かんし)」で占う

- 干→甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

- 支→子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

命式という表の中には、上記の「干(かん)」と「支(し)」が入っています。

四柱推命は、これらの干支(かんし)を元に占います。

宿命星で占う

四柱推命には、以下のような10の宿命星があります。

「比肩」「劫財」「食神」「傷官」「偏財」「正財」「偏官」「正官」「偏印」「印綬」

これらの星も占いに使います。

2.紫微斗数(しびとすう)

紫微斗数は、中国の陳希夷(ちんきい 867~984)という人が始めた占いです。

東洋占術特有の「十干十二支(じっかんじゅうにし)」と「旧暦」との関係を星に見立てて占います。

12の宮からなるホロスコープ(命盤)を作成

紫微斗数は「12の宮」からなるホロスコープ・チャート(命盤)を作成します。

こんなところから、紫微斗数は東洋の占星術と言っても良いでしょう。

3.インド占星術

東洋占星術と言えば「インド占星術」がメジャーですね。

インド占星術は西洋占星術と同じく、その人の生年月日からホロスコープチャートを作成します。

そして、星座や星の位置などから、その人の運命を占うものです。

インド占星術と西洋占星術の違い

インド占星術と西洋占星術の大きな違いは、

- 西洋占星術→春分点を起点にしたヴァーチャルな12星座を使う。

- インド占星術→実際に宇宙に位置しているリアルな12星座を使う。

…という違いがあります。

西洋占星術とインド占星術のズレ

西洋占星術が使う「ヴァーチャルな12星座」とインド占星術が使う「実際の12星座」には、現在約24度のズレがあります。

ですので、西洋占星術では「水瓶座」だった人が、インド占星術では「山羊座」だったりすることがあります。

インド占星術は「実際の星配置」を重視

とは言え、どちらが正確で、どちらが不正確と言うものはありません。

インド占星術は実際の星配置を重視しています。

西洋占星術は《春分→夏至→秋分→冬至》と言う時間の流れを重視しているのです。

はじめてインド占星術を学ぶ方には、一番わかりやすい はじめてのインド占星術がオススメですよ。

東洋の卜術

では、東洋の卜術を解説します。

卜術は、筮竹(ぜいちく)の出目などの偶然の事象から吉凶を占う占術です。

1.易占い

昔は、繁華街などで「易」と書いた小さな提灯を目にしたものです。

そこには決まって、和風の帽子をかぶった年配の男性が神妙な顔をして座っていました。

これが、易占いです。

易占いの占い方

易占いは、実際にどういう事をやるのでしょうか?

- 「筮竹(ぜいちく)」と言う50本の細い竹を混ぜる。

- 扇のように開く。

- 占いたい事を心に思い浮かべ、一本だけ抜き取る。

- 残りの半分を右手で分け取る。

- その中から、一本を取り上げる。

- (…まだ続きます)

…などを行い、占いの結果を導き出します。

原理は「8つの卦」の組み合わせ

中国の神話時代に、伏義(ふくぎ)という天子がいましたた。

この方は、宇宙の現象を「8つの原理」で説明しました。

これを八卦(はっけ)と言います。

伏義はさらに8つの卦を組み合わせて、8×8の六十四の卦を生み出しました。

これが易占いの基本原理となっています。

目の前の「具体的な事柄」を占うことに向く

易占いは

- この会社に就職すべきか?

- この人と結婚するべきか?

…など、目の前の具体的な事柄の吉凶について占うことに向いています。

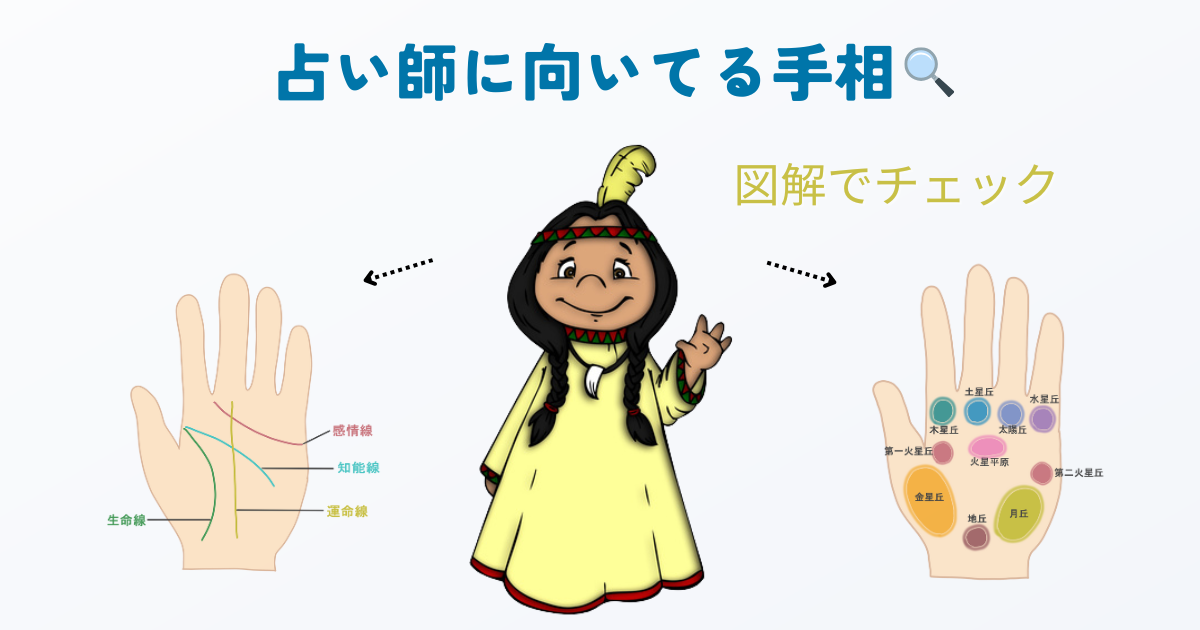

東洋の相術

次に、東洋の相術を解説します。

相術は「手相」や「家相」など、形やシンボルで占う占術です。

1.手相・人相・印相・家相

相術には、以下のような種類があります。

- 手相=手の形や皺の状態

- 人相=顔の形やパーツの配置

- 印相=印鑑の字の形

- 家相=家の方位や間取り

…このように、その人に関係する形や姿から吉凶を占うのです。

中でも、手軽に占える「手相」は、もっともポピュラーで人気のある占いと言えるでしょう。

インターネットを使っての手相占いのやり方は、以下参考にしてみてくださいね。

2.姓名判断

相術には「姓名判断」もあります。

姓名判断は「画数」で占う

姓名判断は、姓名の画数で運命を占う数秘術です。

人の姓名には、

- 天格

- 人格

- 地格

- 外格

- 総格

…と言う骨格があります。

姓名判断の利点

姓名判断を学ぶことによって、

- 名前がもたらす運命を知ることができる

- 名前を改名したり、ペンネームを使う事で運命を変えられる

…と言った利点があります。

東洋の開運術

東洋の開運術を解説します。

開運術では「開運するための方法」を知ることができます。

風水のように家相を観たり、九星気学のように方位を観たりして、運が良くなるための方法を知る事ができるのです。

1.風水

風水は、ご存じの通り、

- 土地や方角

- 色や形

- 気の流れ

…などを改めることによって、運気を良くする開運術です。

現在の風水は、生活を改善するための「環境学」

本来の風水は「家や土地や墓地の吉凶」を占うためのものでした。

しかし、現在の風水は「お金持ちになるにはどんな色の財布を持つべきか?」などと言ったことまで、網羅しています。

現代風水は、生活を改善するための「環境学」と言えるでしょう。

2.九星気学(きゅうせいきがく)

九星気学は、

- 古代中国の「九星術」

- それをベースに園田真次郎がまとめた「気学」

…の2つを合わせた占いです。

その人の生年月日を支配している「気」を用いて、吉方位や相性などを占うのです。

まず、自分の「本命星」を知る

九星気学では、まず、自分の本命星を知る必要があります。

本命星は、生まれた年によって決まり、次の「九星」に分類されます。

- 一白水星(いっぱくすいせい)

- 二黒土星(じこくどせい)

- 三碧木星(さんぺきもくせい)

- 四緑木星(しろくもくせい)

- 五黄土星(ごおうどせい)

- 六白金星(ろっぱくきんせい)

- 七赤金星(しちせききんせい)

- 八白土星(はっぱくどせい)

- 九紫火星(きゅうしかせい)

吉方位や凶方位がわかる

自分の本命星がわかると「相性の良い星」や「相性の悪い星」がわかります。

- 相性の良い星がある方角→吉

- 相性の悪い星がある方角→凶

…となります。

つまり、九星気学を知ることにより、自分の「吉方位」を活用できるようになります。

3.奇門遁甲(きもんとんこう)

奇門遁甲は、中国で発祥した方位術の一種です。

方位の吉凶を占い、良い方位を使うことで運命を切り開きます。

具体的には、

- ある日時の「吉方位」を割り出し

- その方向に旅行することによって

- 運勢を良くする

…というわけです。

奇門遁甲の「八つの門」

奇門遁甲の名前にある「門」というのは、以下の八つの門をあらわしています。

「開門」「休門」「生門」「傷門」「杜門」「景門」「死門」「驚門」

この中で、開門、休門、生門が吉とされ、吉方位を見分ける指標となります。

まとめ

今回は東洋占術の種類と特長を解説しました。

東洋の占いには、色々な種類があります。

メジャーなところは、

- 四柱推命

- 紫微斗数

- インド占星術

- 手相

- 姓名判断

…などです。

まずは、いずれかの占いを1つ選んで、しっかりと身に付けると良いでしょう!

習得したい東洋占術があったら、オンライン講座などを試してみるのもオススメです。